-

Chargement des photos...

chargement

-

- Fagervann -

Date de prise de vue : 2012:11:25 16:18:25

Fagervann, Oslo

-

Les sapins de noël !

Date de prise de vue : 2012:11:25 16:19:46

Fagervann, Oslo

-

A downhill journey

Date de prise de vue : 2012:11:25 18:36:46

Hammeren, Oslo

Après l'euphorie du lac gelé (qui aurait bien pu être couronnée d'un coucher de soleil s'il n'y avait pas eu tant de brume), nous nous renfonçons dans la forêt devenue bien sombre entre temps. Le début est rapide mais, au fur et à mesure que nous progressons, il est de plus en plus dur de déterminer la nature du sol devenant monochromatique puis carrément binaire (voir unaire) : graviers (royal), boue légère (supportée par les chaussures), boue profonde (au dessus de la cheville) et enfin, le pire, la plaque de roche polie par l'eau au point d'en être fatalement glissante (aussi appelée le gros-cailloux-glissant).

Enfin, après quelques chutes plus ou moins complètes, 2 perditions (qui auraient été forcément fatales) superbement évités, un peu de doutes et environ 2h15 de pataugeage, nous retrouvons la lumière et cette rassurante grille en fer forgé.

-

Tromsø

Date de prise de vue : 2013:02:15 21:49:13

Port de Tromsø, Norge

Il est 20h49 (et non 21h49, l'appareil est resté à l'heure d'été, nostalgique) et après une dure journée de boulot et 1100 bornes en avion, nous voilà au pays resplendissant de Tromsø.

Voici dans cette photo, une bonne partie de ce que Tromsø peut offrir : un port, des bateaux de pêche, des petites maisons éparpillés, la cathédrale arctique et des montages en fond.

-

Les autochtones japonais

Date de prise de vue : 2013:02:15 21:52:34

Port de Tromsø, Norge

Eh non, le Grand Nord n'est pas uniquement peuplé de barbus blonds, c'est également un spot à japonais ! Touristes téméraires et inépuisables, leur proportion augmente au fur et à mesure que vous grimpez et ont presque le monopole aux alentours du Cap Nord.

Ici, un couple se faisant prendre en photo alors qu'ils admirent l'Orion Explorer.

-

Le port

Date de prise de vue : 2013:02:15 21:57:18

Port de Tromsø, Norge

Ses bateaux prêt à braver la mer arctique et ses majestueuses maisons (portuaires) en bois (forcément).

(Vue colorisée de 1900)

-

Date de prise de vue : 2013:02:15 22:03:16

Port de Tromsø, Norge

-

Le funiculaire

Date de prise de vue : 2013:02:15 22:04:19

Port de Tromsø, Norge

En plus des admirables compositions de ces deux photos, vous pouvez noter le funiculaire, perdu sur sont mont en haut à droite de la photo (la petite lueur jaune, pas la grosse tour bleue...).

-

Norges Råfisklag

Date de prise de vue : 2013:02:15 22:05:00

Port de Tromsø, Norge

"Organisation commerciale des pêcheurs norvégiens"

-

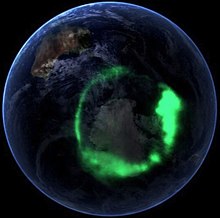

Tadam !

Date de prise de vue : 2013:02:15 23:39:28

Alentours de Sommarøy, Norge

Notre venue, tant au nord, en plein hiver avait, avouons-le l'objectif cliché de voir les tant réputées (et malgré tout mystérieuses) aurores boréales, les Northern Lights. Pourtant, dès ce premier voyage en voiture, nous nous disions, sachant nos chances minces, que si nous n'en voyions pas, ce n'était pas grave...la région elle seule vaut bien le détour...

Très vite, sur la route, l'absence d'éclairage (et de voitures étrangères) nous plonge dans l'obscurité totale du Grand Nord. À ce moment, nous suivons aveuglément le GPS intégré à cette magnifique Toyota Corolla, ignorant totalement la type de paysage alentour... De temps à autre, nos phares éclairent des voitures arrêtés sur des accotements ponctuel... Mais que sont toutes ces voitures ? Y a-t-il vraiment autant de maison sur le bord de cette route au bout du monde ? Ces voitures sont-elles occupées ?! Sommes-nous observés par 10 000 yeux ?!!

Ou ces yeux sont-ils rivés vers le ciel, dans l'attente des nobles aurores ?! Non, les autochtones en sont blasés et ont autre chose à faire... n'est-ce pas ? Bref, nous pressons le pas pour sortir de cette forêt (?) maléfique, bientôt, les lueurs des habitations et même des panneaux de circulation se font apercevoir : nous sommes tirés d'affaire.

Nous longeons maintenant un grand fjord (ou lac ??) quand soudain Sarah aperçoit une chose bizarre dans le ciel ! Ciel, les aurores sont (peut-être) ici ! C'est donc cela que ces badauds attendaient ! Nous trouvons le premier endroit dégagé pour s'y arrêter et voilà donc le spectacle qui nous est offert.

-

Les Aurores Boréales

Date de prise de vue : 2013:02:15 23:40:40

Alentours de Sommarøy, Norge

Lors d'un orage solaire accompagnant un orage magnétique, et faisant suite à une éruption chromosphérique ou un sursaut solaire important (le soleil offre un pic d'activation solaire sur un cycle de 11 ans)2, un afflux de particules chargées, éjectées par le Soleil, entre en collision avec le bouclier que constitue la magnétosphère2. Des particules électrisées à haute énergie peuvent alors être captées et canalisées par les lignes du champ magnétique terrestre du côté nuit de la magnétosphère (la queue) et aboutir dans les cornets polaires. Ces particules, — électrons, protons et ions positifs —, excitent ou ionisent les atomes de la haute atmosphère, l'ionosphère3. L'atome excité ne peut rester dans cet état, et un électron change alors de couche, libérant au passage un peu d'énergie, en émettant un photon, particule élémentaire constitutive de la lumière visible). Comme la nature de ces ions (oxygène, hydrogène, azote, ...) dépend de l'altitude, ceci explique en partie les variations de teintes des nuages, draperies, rideaux, arcs, rayons... qui se déploient dans le ciel à des altitudes comprises entre 80 et 1 000 km. L'ionisation résultant de cet afflux de particules provoque la formation de nuages ionisés réfléchissant les ondes radio.

C'est en juillet 2008 qu'une explication cohérente de ce phénomène a été fournie par la NASA grâce à la mission américaine THEMIS. Les scientifiques ont en effet localisé la source de ces phénomènes dans des explosions d'énergie magnétique se produisant à un tiers de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Ils sont ainsi provoqués par des « reconnexions » entre les « cordes magnétiques géantes » reliant la Terre au Soleil qui stockent l'énergie des vents solaires.

L'étude spectrographique de la lumière émise montre la présence de l'oxygène (raie verte à 557 nm et doublet rouge à 630 et 636 nm) entre 120 et 180 km d'altitude, de l'azote et de ses composés et de l'hydrogène (656 nm) lors des aurores à protons. Aux plus basses latitudes, la couleur observée le plus fréquemment est le rouge (altitudes de 90 à 100 km).

Le phénomène se produit lorsque les particules émises par le Soleil s'électromagnétisent au-dessus de la stratosphère. Elles recouvrent ainsi le ciel de draperies phosphorescentes pouvant furtivement reproduire sur leur bord toutes les couleurs du spectre. Il faut que le ciel soit clair, dégagé de préférence sans Lune et dépourvu de lumières parasites.

Les aurores boréales sont aujourd'hui prévisibles, grâce notamment aux travaux de l’observatoire Kjell Henriksen avec le Centre Universitaire du Svalbard, et à leur programme informatique SvaltrackII disponible au grand public4.

(Source... Wikipedia !)

-

Sommarøy

Date de prise de vue : 2013:02:15 23:41:48

Sommarøy, Tromsø, Norge

Sous les aurores, l'île de notre hôtel : Sommarøy, a priori, un gros spot pour les aurores boréales.

-

On n'bouge plus !

Date de prise de vue : 2013:02:15 23:42:42

Sommarøy, Tromsø, Norge

Alors que les lumières se dissipent, nous posons sagement pour la prouver : nous y étions !

-

Un beau matin sur Sommarøy

Date de prise de vue : 2013:02:16 10:13:44

Sommarøy, Tromsø, Norge

Il est 9h15, le soleil commence à se lever. La journée s'annonce exceptionnellement radieuse.

-

La montagne de lîle est bien provocatrice !

Date de prise de vue : 2013:02:16 10:21:30

Sommarøy, Tromsø, Norge

-

Le petit déjeuner norvégien

Date de prise de vue : 2013:02:16 10:27:52

Sommarøy artic hotel, Tromsø, Norge

N'arrivant pas à la cheville du service quatre étoiles du Farris Bad, il est quand même à la 2ème place des meilleurs petits déjeuners norvégiens, faute de sérieuse compétition.

-

Chargement des photos...

chargement